Erinnerungen eines alten Molkereifachmannes Molkereidirektor Adolf Abbühl, Weißenburg

Abschrift aus Deutsche Molkereizeitung, KemptenFolge 22 vom 1. Juni 1939

Wenn ich einen Rückblick auf die Entwicklung des sächsischen

Molkereiwesens das eine und andere aus der eigenen Erinnerung

hervorholen soll, schweift mein Blick ganz natürlicherweise zurück

ins Elternhaus. Dort begann für mich die Milchwirtschaft, der ich auch

heute noch als 62jähriger mit Lust und Liebe verschrieben bin, als ich

ein kleiner Junge war.

Wenn ich einen Rückblick auf die Entwicklung des sächsischen

Molkereiwesens das eine und andere aus der eigenen Erinnerung

hervorholen soll, schweift mein Blick ganz natürlicherweise zurück

ins Elternhaus. Dort begann für mich die Milchwirtschaft, der ich auch

heute noch als 62jähriger mit Lust und Liebe verschrieben bin, als ich

ein kleiner Junge war.

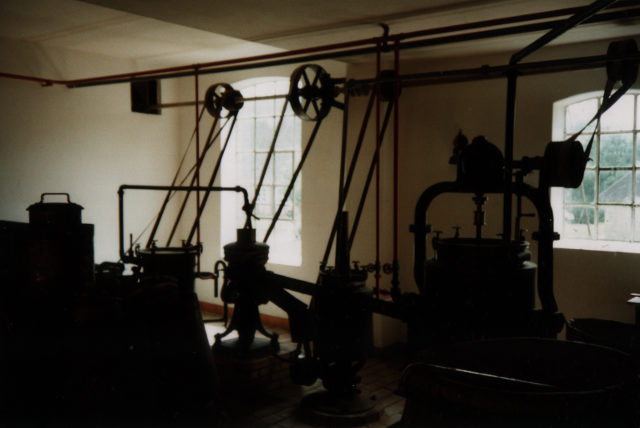

- Ein Göbel mit unterirdischem Antrieb in die... (Bauerndorf Kiel, 1993)

- Über Kegelzahnräder wird dort eine Transmission angetrieben. Das Pferd lief immer im Kreis. Das Stempel gehört nicht dazu.

In Trünzing bei Werdau pachtete mein Vater zuerst die Milch des Rittergutes. Später nahm er weitere Betriebe hinzu und errichtete 1882 in Reinhartsgrimma auf dem dortigen Rittergut die

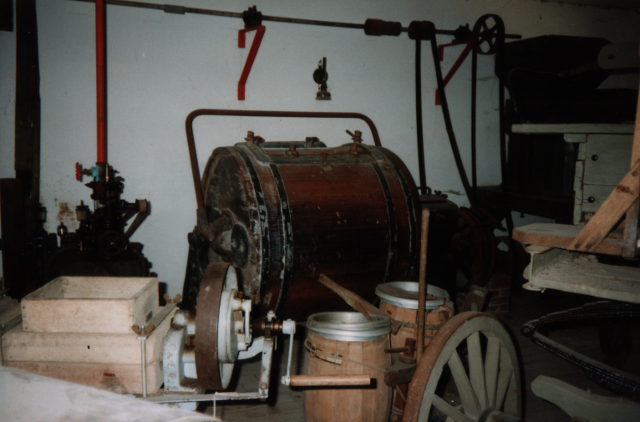

zweite sächsische Dampfmolkerei. Er kam dann nach Dippoldiswalde, wo für mich die eigentliche Lehrzeit unter seiner Leitung begann. Noch gut kann ich mich an das Trommelbutterfaß erinnern, das an die Stelle des schweizerischen Mühlenbutterfaß getreten war, das der Vater einst in Trünzing hatte. Bis zu 2000 Liter Milch haben wir in Dippoldiswalde mit der Lefeld-Zentrifuge entrahmt und dann verbuttert.

Als ich so 12–13 Jahre alt war, hatte ich schon Gehilfen am

Separator anzulernen. Dabei gab es so manchen Kniff, der beachtet

werden wollte, wenn die Lederschnur vom Vorgelege zum Separator

wieder einmal gerissen war. Die Schnur wurde nämlich an ihren

Enden durch Stahlhaken zusammengehalten, die man sich mehr oder

weniger mühsam am besten aus einer Stricknadel selbst herstellen

mußte. (Molkereibedarfsartikelgeschäfte, in den man sich solche kleinen

Ersatzteile ohne weteres beschaffen konnte, gab es damals noch nicht.)

Als ich so 12–13 Jahre alt war, hatte ich schon Gehilfen am

Separator anzulernen. Dabei gab es so manchen Kniff, der beachtet

werden wollte, wenn die Lederschnur vom Vorgelege zum Separator

wieder einmal gerissen war. Die Schnur wurde nämlich an ihren

Enden durch Stahlhaken zusammengehalten, die man sich mehr oder

weniger mühsam am besten aus einer Stricknadel selbst herstellen

mußte. (Molkereibedarfsartikelgeschäfte, in den man sich solche kleinen

Ersatzteile ohne weteres beschaffen konnte, gab es damals noch nicht.)

Die Zentrifugen-Trommel, welche früher einen Schaft hatte, wurde in eine Antriebswelle gesteckt, welche mit einer Holzbüchse ausgefüttert war. Hierbei kam es vor, daß das untere Gleitlager infolge der „hohen“ Touren heißlief, so daß sich die Trommel dann in die Holzbüchse drehte und diese ausbrannte. (solche Holzbüchsen gab es allerdings schon fertig zu kaufen) Erst die Erfindung des Mitnehmerstiftes in der Büchse brachte eine größere Betriebssicherheit, obwohl es auch dann noch öfter vorkam, daß das untere Antriebslager heißlief und die Trommel durch höhere Geschwindigkeit den Stift glatt durchschnitt und dann die Holzbüchse auch noch verbrannte.

Zuweilen ist es auch vorgekommen, daß die Trommel durch ihr Fliehvermögen die Blechaufsätze des „Separators“ durchschlug und so Schaden sn der Decke ausrichtete, wobei man noch von Glück sagen durfte, wenn Personen nicht zu Schaden kamen.

Mit der weitern Entwicklung des Molkreiwesens kamen verbesserte Maschinen, insbesondere Zentrifugen, welche die Leistung von nur 500 Liter die Stunde, wie sie mit der Lefeldschen Zentrifuge zu erzielen war, weit in den Schatten stellten. Auch die Entrahmungsschärfe, bei der man früher nur mit 0,20 – 0,30 rechnen konnte, wurde von Jahr zu Jahr besser.

Die gleiche Feststellung ist hinsichtlich der Erhitzer, der

Butterfässer und all der anderen Geräte zu machen. Die ersten

Vorwärmer waren Doppelwandige, mit Dampf beheizte Bassins, denen später

Berieselungserhitzer folgten, welche in der Form etwa mit einem runden

Rahmkühler zu vergleichen waren. Rahmerhitzer sind erst viel später

auf den Markt gekommen.

Die gleiche Feststellung ist hinsichtlich der Erhitzer, der

Butterfässer und all der anderen Geräte zu machen. Die ersten

Vorwärmer waren Doppelwandige, mit Dampf beheizte Bassins, denen später

Berieselungserhitzer folgten, welche in der Form etwa mit einem runden

Rahmkühler zu vergleichen waren. Rahmerhitzer sind erst viel später

auf den Markt gekommen.

Wenn auch das Tagwerk eines Mokereifachmannes damals erschwert war durch die unvollkommenen Geräte, so kannte er andererseits manche Sorge nicht, die ihm heute Kopfzerbrechen macht.

Obwohl er damals seine Butter in einer uns heute höchst primitiv anmutenden Arbeitsweise herstellte – der Rahm wurde einfach einer selbstsäuerung überlassen, oder es wurde ihm im besten Falle etwas saure Magermilch zugesetzt – , so ist ihm die Butter in den meisten Fällen doch immer gut gelungen. Leider habe ich heute keine Vergleichsmöglichkeit mehr für den Geschmack der damals hergestellten Butter und meinem heutigen Erzeugnis, da z. B. Auf dem Weltmilchkongreß in Berlin als beste Qualität aus der Lagerbutterprüfung hervorging.

Das Ansäuern des Rahmes unter Verwendung von Reinkulturen ist wohl erst um das Jahr 1900 praktisch geworden. Wenn die Qualität der Butter nur einigermaßen ausgefallen war, hatte sie auch einen guten Preis. Disese Voraussetzung war im allgemeinen nicht allzuschwer zu erfüllen; denn zur damaligen Zeit gab es noch kein Rübensauerfutter und kein Silofutter, wie es heute dem Molkereifachmann dort noch viel zu schaffen macht, wo es der Milcherzeuger aus mangelnder Sachkenntnis noch an der nötigen Sorgfalt bei seiner Zubereitung fehlen lässt.

“Butterfehler“ in dem Sinne wie heute waren so gut wie

unbekannt, oder besser gesagt, man kannte die Fehlerquellen nicht, da

uns Molkereifachleuten damals noch die notwendigen bakteriologischen

Kenntnisse mangelten. Ich kann mich noch gut erinnern, das im

väterlichen Betrieb, es war in den [18]90er Jahren, die Kümmelkäse

mit zunehmender Reife ein graues Aussehen bekamen und dann im Dunkel

des Kellers wie Silber glänzten. Alles Kopfzerbrechen um diese

merkwürdige Erscheinung blieb vergebens – bis wir die Magermilch

in Holzfässern verkästen. Erst da kam man auf den Gedanken, das

die Ursache der bisherigen Käsefehler in den schadhaft gewordenen,

verzinnten Eisenblechbassins zu suchen war. Wie einfach ist dagegen

heute die Feststellung derartiger Fehler!

“Butterfehler“ in dem Sinne wie heute waren so gut wie

unbekannt, oder besser gesagt, man kannte die Fehlerquellen nicht, da

uns Molkereifachleuten damals noch die notwendigen bakteriologischen

Kenntnisse mangelten. Ich kann mich noch gut erinnern, das im

väterlichen Betrieb, es war in den [18]90er Jahren, die Kümmelkäse

mit zunehmender Reife ein graues Aussehen bekamen und dann im Dunkel

des Kellers wie Silber glänzten. Alles Kopfzerbrechen um diese

merkwürdige Erscheinung blieb vergebens – bis wir die Magermilch

in Holzfässern verkästen. Erst da kam man auf den Gedanken, das

die Ursache der bisherigen Käsefehler in den schadhaft gewordenen,

verzinnten Eisenblechbassins zu suchen war. Wie einfach ist dagegen

heute die Feststellung derartiger Fehler!

Nachdem ich bei meinem Vater ausgelernt hatte, vervollkommnete ich meine Ausbildung auf der schweizerischen Molkereischule in Rütti-Zollikofen und ging von dort aus noch einige Jahre als sogenannter Erster Gehilfe. Im Jahr 1906 machte ich mich selbstständig und blieb es bis zum Jahre 1927, erst in Reichenau bei Frauenstein, dann in Bautzen.Von dort ging ich nach Kiel, wo ich die (heute stillgelegte) Haseldicksdamm-Molkerei erwarb, und dann wieder zurück in meine Wahlheimat Sachsen, als Leiter der Genossenschaftsmolkerei Weißenberg.

Manche Erinnerung könnte noch aufgezeichnet werden und die Entwicklung des sächsischen Molkereiwesens beleuchten. Im allgemeinen gab es vor dem Kriege keine Magermichrückgabe, erst später, und zwar in dem Maße, wie der Bauer das selbstbuttern aufgab, wurde sie verlangt. Was bei der Butterbereitung anviel, wurde zunächst fast ausschließlich auf Kümmelkäse verarbeitet. Um die Jahrhundertwende kam dann der stärkere Verbrauch von Speisequarg auf.

Als ich 1906 nach Reichenau bei Frauenstein kam, waren schon große Mengen an die in der Annaberger Klöppelindustrie Beschäftigten abzusetzen. Eine gute Molkeverwertung ergab sich in dem mit 250 Schweinen bestellten Stall, der manchem Bauern als Vorbild diente. Man hat manches gegen die Schweinehaltung in unmittelbarer Verbindung mit dem Molkereibetrieb eingewandt. Eines wird man sagen können:Vielfach war es der Molkereifachmann, der den Bauern die Verwertung der Molke am praktischen Beispiel lehrte.

Schade, daß es mir nicht vergönnt sein kann, dereinst die Erinnerungen meines Sohnes zu lesen, wenn er vielleicht einmal als 60järiger zur Feder greift, um seine Beobachtungen als Molkereifachmann in der dritten Generation niederzulegen.